Die „Eine Spirituelle Gemeinschaft“ ist kein Gebäude, das man betreten kann, und keine Zugehörigkeit, die man sich erkauft. Sie ist ein Raum aus Haltung: die stille Übereinkunft jener, die in unterschiedlichen Sprachen denselben inneren Akzent sprechen. Ihre Mitglieder tragen verschiedene Namen – Mönch, Yogini, Hesychast, Sufi, Zen-Lehrerin, Bhakta, Talmid Chacham, Dao-Weise, stiller Handwerker, freie Spirituale –, doch ihr Atem ist einer. Sie erkennen einander nicht an Emblemen, sondern an der Art, wie sie Schwere in Leichtigkeit verwandeln, wie sie Klarheit nicht als Waffe, sondern als Dienst verstehen, wie sie inmitten von Lärm die Stille nicht verlieren.

Sie hat keine Gründerfigur im äußeren Sinn und doch unzählige Herolde. In jedem Zeitalter stehen Einzelne auf, die eine Form der Wahrheit behutsam freilegen – nicht, um neue Mauern zu ziehen, sondern um Durchgänge zu öffnen. Überlieferungen entstehen, Riten differenzieren sich, Sprachen verästeln sich; die „Eine Spirituelle Gemeinschaft“ aber bleibt das unsichtbare Myzel, das all diese Formen nährt, ohne selbst zur Form zu erstarren. Wo Lehren voneinander lernen, ohne einander zu verschlucken; wo Praxis vor Rechtgläubigkeit geht; wo die Würde des Gewissens über den Trommelschlag der Menge gestellt wird – dort wird sie spürbar.

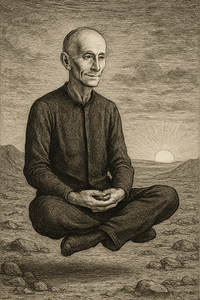

Ihr Kriterium ist Reife, nicht Rang. Reife zeigt sich in einer heiteren Nüchternheit: im Vermögen, Wichtiges von Wichtig-Getanem zu unterscheiden; in einem Mitgefühl, das nicht sentimental wird, sondern zuverlässig; in einer Freiheit, die nicht laut gegen Fesseln kämpft, sondern stille Binnenräume öffnet, in denen Zwang überflüssig wird. Reife erkennt man an der Bereitschaft, Verantwortung ohne Selbstinszenierung zu tragen, und an einem Humor, der die Eitelkeit durchfreundlicht, statt sie zu geißeln. Solche verwirklichenden Menschen gehören der Gemeinschaft an, auch wenn sie davon scheinbar nie sprechen.

Die „Eine Spirituelle Gemeinschaft“ missioniert nicht; sie erinnert. Begegnungen mit ihr nehmen die Gestalt kleiner Korrekturen an: Jemand hört genauer zu, als nötig wäre; jemand entscheidet gerechter, als verlangt wird; jemand verzichtet still auf einen Vorteil, der nur eines anderen Nachteil wäre. In diesen kleinen Verschiebungen atmet eine größere Ordnung. Sie ist nicht weltfremd, sondern weltzugewandt: Sie kocht Suppe, schreibt ehrliche Gutachten, heilt ohne Übergriff, lehrt ohne Demütigung, verhandelt ohne Hinterlist, arbeitet fein. Ihr Zeugnis sind zuverlässige Taten, kein Reklameversprechen.

In den Tiefen der Religionen reichen sich die Meister die Hände nicht, um Unterschiede einzuebnen, sondern um den gemeinsamen Grund zu bezeugen. Ein Sufi, der gelernt hat, die eigene Neigung zu Eitelkeit in Lobpreis zu wandeln, nickt der Zen-Meisterin zu, die die gleiche Bewegung als Durchsichtigwerden beschrieben hat. Der christliche Mystiker, der die Gebetsruhe pflegt, versteht das Herz eines Bhakti, der sein Lied nicht zur Flucht, sondern zur Verwandlung singt. Die Formen bleiben verschieden – und dürfen es bleiben –, doch die innere Richtung ist eine: vom Besitz zur Hingabe, von Angst zu Vertrauen, vom „Ich zuerst“ zum „Ich als Durchgang“.

Die Gemeinschaft hat Grenzen, aber keine Zäune. Ihre Grenzen markieren Fehlformen, die den inneren Kern untergraben: die Sucht nach Sonderstatus, die Pose des Unantastbaren, der Handel mit Trost, die Verwechslung von Ekstase mit Einsicht, von Gruppendruck mit Disziplin. Der Gegenentwurf ist schlicht: Übung ohne Ehrgeiz, Studium ohne Rechthaberei, Gewissenserforschung ohne Selbsthass, Stille ohne Flucht vor Verantwortung. Deshalb lebt sie in Küchen ebenso wie in Klöstern, in Werkstätten ebenso wie in Tempeln. Wer wirklich übt, baut unbeabsichtigt Brücken.

Wie findet man Zutritt? Man bewirbt sich nicht; man bereitet sich vor. Vorbereitung heißt, die Aufmerksamkeit zu läutern: täglich ein Feld der Wirklichkeit wählen und dort wahrhaftiger werden – im Sprechen, im Geben, im Hören, in der Arbeit. Es heißt, ein kleines, tragfähiges Ritual zu pflegen – Gebet, Meditation, Betrachtung – und aus ihm kein Abzeichen zu machen. Es heißt, entschlossen zu lernen: von Texten, von Lehrern, von Fehlern. Und es heißt, den Blick zu schulen, damit man nicht die Fackel der Einsicht für die Einsicht selbst hält. Wer so geht, merkt irgendwann: Die Lichtpunkte am Horizont sind keine Signalleuchten, sondern Menschen. Dann beginnt das leise Erkennen: „Du auch?“

Es gibt Prüfungen. Die erste ist die Unauffälligkeit: Kann ich Gutes tun, ohne Zeugen zu sammeln? Die zweite ist die Geduld: Halte ich das Langsame aus, ohne die Idee des Fortschritts zum Götzen zu machen? Die dritte ist die Wahrheitstreue: Korrigiere ich mich, wenn ich merke, dass mein Lieblingsgedanke nicht trägt? Die vierte ist die Nähe: Ertrage ich die Menschen, für die ich Verantwortung habe, mit derselben Wärme, mit der ich ferne Ideale liebe? Wer diese Prüfungen nicht besteht, ist nicht verloren; er wird eingeladen, kleiner anzufangen.

Die „Eine Spirituelle Gemeinschaft“ kennt kein Examen und doch viele „Abschlüsse“: Versöhnungen, die gelingen; Abhängigkeiten, die still auslaufen; Worte, die nicht mehr gesagt werden müssen; ein Blick, der zuletzt sanfter geworden ist. Je mehr solcher unspektakulären Abschlüsse sich sammeln, desto deutlicher wird die stille Mitgliedschaft. Und wenn es einmal nötig, möglich und sinnvoll ist, tritt sie auch öffentlich auf – nicht als Partei, sondern als Gewissen: im Schutz des Schwachen, im Widerspruch gegen Lüge, in der Weigerung, Menschen zum Mittel zu machen.

Wer nach ihr fragt, steht meist schon an ihrer Schwelle. Die Antwort ist selten eine Adresse, häufiger ein Hinweis auf die nächste konkrete Umsetzung: heute verlässlich sein, heute weniger prahlen, heute genauer danken, heute gerechter urteilen, heute still üben. Auf diesem Weg verlieren Banner ihre Bedeutung, und gemeinsam wirkende Hände finden einander ohne Verabredung. So formt sich, quer durch Zeiten und Traditionen, die leise Allianz derer, die innerlich dienen. Wer aufrichtig zu suchen beginnt, steht vor ihrer Tür; wer anfängt, echte Verantwortung zu übernehmen, ist auf dem Weg hinein; wer mehr und mehr liebt, merkt zunehmend: Er war die ganze Zeit zu Hause.

© Lebemeister.de – alle Rechte vorbehalten. Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Texte, Bilder, Grafiken, Ton- und Videodateien sowie sonstigen Inhalte unterliegen – sofern nicht anders angegeben – dem Urheberrecht der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder sonstige Nutzung dieser Inhalte außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rechteinhaber. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch gestattet. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Soweit Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet und entsprechende Quellen angegeben. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernt. Rechtsgrundlagen: Richtlinie 2001/29/EG (InfoSoc-Richtlinie) Urheberrechtsgesetz (UrhG) der Bundesrepublik Deutschland Digital Single Market Directive (EU) 2019/790