Der Rattenfänger von Hameln

Im Jahre 1284 erreichte ein für lokale Gebräuche seltsam gekleideter Mann Hameln. Er war ein „guter Mensch“¹ aus dem deutschsprachigen Raum und nannte sich Wiglud. Seine kleine Gemeinschaft aus dem Kölner Umland hatte sich unter dem zunehmenden Inquisitionsdruck, der sich während der letzten Jahrzehnte nach der Zerschlagung der italienischen und südfranzösischen katharischen Gegenkirchen auch auf die dezentraler organisierten Gruppen außerhalb der Kerngebiete auswirkte, aufgelöst und war wie die Samen einer Pusteblume in alle Welt aufgebrochen, um neue Wirkungsstätten zu finden.

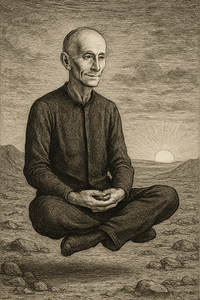

Wiglud hatte die Reise zu Fuß unternommen. Das Frühjahr war milde gewesen, jetzt waren die Feldraine aber voller Sauerampfer, die Hecken summten von Bienen, und die Bäche und Flüsse führten wenig Schmelzwasser aus dem Mittelgebirge. Er zog auf alten Heer- und Kaufmannswegen, schlug kleine Bögen, wenn er die Patrouillen eines Steuereintreibers sah, und blieb stehen, wo die Menschen nach Arbeit und Trost verlangten. In den Dörfern und Weilern spielte er auf seiner einfachen Flöte Lieder, die die Alten wiedererkannten und die Kinder in ihren Herzen berührten. Er erzählte Geschichten von Recht und Unrecht, von Nächten, in denen einer sich gegen die Angst stellte, und von Tagen, an denen es genügte, helfend ein paar Eimer Wasser zu tragen, um ein Dorf zu versöhnen. Er teilte das Essen mit den Menschen, und sie gaben ihm einen Platz im Stroh ihrer Scheunen. Wiglud war ein unterhaltsamer, vor allem aber ein achtsamer Geschichtenerzähler. Er konnte die einfachen Leute mit anrührenden Berichten erreichen und ihnen Moral nahebringen, ohne belehrend zu wirken. So zog er durch die Lande und erregte weder bei weltlichen noch bei geistlichen Herren Argwohn. Bei den Armen und Räubern hingegen weckte er keine Begehrlichkeiten: Er schien nichts zu besitzen als seine Flöte, sein seltsames Gewand und die Art, wie er schaute.

Hameln lag vor ihm wie ein dunkles Schiff am Ufer der Weser: Fachwerk mit schrägen Balken, ein Marktplatz, auf dem Salz, Tuch, Fische und Fässer gehandelt und getauscht wurden, und über allem das Geläut einer Kirche, die den Sonntag ordnete und den Werktag einteilte. Wiglud trat ein, als wäre es selbstverständlich, hier anzukommen, und nahm sogleich Arbeit an, wo Hände fehlten: Er half beim Ausladen eines Kornkarrens, beim Flicken eines Brettergerüsts, beim Aufstellen eines Standes – ohne Lohn zu verlangen und ohne übertrieben demütig zu sein. Er verbrachte viel Zeit auf dem Marktplatz, musizierte, sprach mit den Menschen, lachte mit Kindern, hörte Witwen zu, die nicht wussten, wie sie die Abgaben zahlen sollten, und schenkte schweigsamen Handwerkern das seltene Gefühl, gesehen zu werden. Besonders die jungen Leute ließen sich von seinen Erzählungen begeistern. Bald nannten sie ihn, nicht ohne Spaß und doch voller Ernst, Wiglud den Weisen.

Er ging sonntags mit anständigem Respekt zum Gottesdienst, kniete, wenn man kniete, sang, wenn man sang, und verließ das Kirchenschiff mit der Höflichkeit eines Mannes, der weiß, dass man Gott nicht in Formen einsperrt, aber die Formen achtet, in denen Menschen Gott suchen. Den Würdenträgern der Stadt begegnete er höflich – dem Vogt, dem Pfarrer, den Vorstehern der Zünfte. Er achtete Rang und Amt, ohne vor ihnen zu kriechen, und eben das machte ihn von Anfang an schwer einzuordnen. Er redete schlicht, trank selten, stritt ungern, und wenn eine Hand grob wurde, war seine Antwort ein Blick, der fragte, wem diese Grobheit dienlich sei. Einmal schritt er wortlos zwischen zwei hitzige Burschen, die sich an den Kragen wollten, und hielt ihnen nur die Flöte hin: „Ihr seid doch zum Spielen gemacht, nicht zum Zerbrechen.“ Es reichte.

Die Wochen vergingen. Wiglud schlief bei wechselnden Leuten, mal auf einer Diele, mal im Heu, mal in einer Kammer über der Backstube. Er half beim Heumachen, ging mit den Fischern zum Ufer, trug Körbe, fachte den Ofen an, wenn die Bäckerin einschlief. Er nahm kein Geld; wenn man ihm welches zusteckte, kaufte er davon Brot für jemanden, den er auf dem Heimweg antraf. Über dem, was er tat, lag ein Schimmer von Fürsorge, der nicht aus der Geste, sondern aus ihrem Ursprung kam. Der Pfarrherr, ein vergrämter, aber nicht böser Mann, musterte ihn einige Male prüfend. „Einer, der wirkt, ohne zu predigen“, murmelte er und war sich nicht sicher, ob er davor mehr Respekt oder Argwohn empfinden sollte.

Im Frühsommer jedoch veränderten sich die Luft und die Stimmung in der Stadt. Zuerst fiel es den Bäckern auf: mehr angefressene Säcke, mehr huschende Schatten in den Speicherwinkeln. Dann hörten

Mägde nachts ein Rascheln hinter den Wänden. Schließlich sah man sie am hellen Tag, wie eine Welle, die sich durch Gassen und über Plätze schob: Ratten. Der Winter war nicht hart gewesen, die

Vorräte reichlich, der Mist nicht regelmäßig abgefahren - die Vermehrung hatte ihren einfachen, brutalen Lauf genommen. Man stellte Fallen auf, spornte die Katzen an, streute Kräuter, betete

Litaneien, brannte Pech und Schwefel; die Ratten lachten, insofern Ratten lachen können, und vermehrten sich weiter. Sie fraßen Getreide, verunreinigten Fässer, und in manchen Nächten waren sie

sich so dreist, dass sie an den Betten hochkletterten und schlafende Kinder bissen. Panik ist ein regelloser Lehrer. Das Städtlein schwankte zwischen schriller Abwehr und müder Resignation, und

in dieser Mischung aus Lärm und Müdigkeit geschieht vieles, was man später bereut.

Man brauchte einen Schuldigen oder einen Retter, oder beides in einer Person, denn das spart Gedanken. Der seltsam gekleidete Fremde, der flötete und nicht gierig war, lag nahe. Zunächst

flüsterten es die Leute: "Er kann sie bannen. Einer wie der hat Mittel." Andere flüsterten das Gegenteil: "Er hat sie gebracht. Einer wie der kann Ungeziefer herbeirufen, um uns zu erpressen."

Als das Flüstern lauter wurde, suchte man Wiglud. Er wies Bitten und Vorwürfe von sich. "Ich bin kein Beschwörer", sagte er. "Aber ich kenne etwas von den Bewegungen im Herzen - und auch Tiere

folgen Bewegungen." Er sah, wie schnell sich der Wind drehen konnte. Heute Retter, morgen Ketzer: Die Entfernung dazwischen misst man in halben Tagen.

Er wusste, dass seine Zeit in Hameln zu Ende ging, und beschloss, den Menschen, die ihn gesucht hatten, einen letzten Entwicklungsanstoß zu geben. Er suchte die Vorsteher und sprach vor ihnen,

doch er sprach nicht von Lohn und Vertrag, sondern von der Ordnung, in der man lebt. "Ich kann die Ratten aus eurer Stadt locken", sagte er, "nicht mit Gewalt, sondern indem ich ihnen zeige, was

sie mehr begehren als euer Korn. Aber ich bitte alle, die einen Vorteil davon haben, dass sie ihr Leben an einigen Stellen ändern." Er nannte nichts, was man mit Geld hätte kaufen können. Er

forderte kein Banner, keine neue Lehre. Er verlangte, dass die Gewichte auf dem Markt ehrlich seien, dass die Knechte nicht mit Stöcken, sondern mit Worten angetrieben würden, dass man das Vieh

nicht aus Zorn schlage, dass niemand einen Witwenacker für ein Drittel seines Werts nehme, dass man den Bettler, den man nicht nähren könne, wenigstens bei seinem Namen nenne. "Weil die Ratten

nicht eure Vorräte, sondern eure Unordnung fressen", sagte er. "Und was ich fortführe, kommt wieder, wenn ihr bleibt, wie ihr seid."

Es gab Zustimmung, es gab Schweigen, und es gab dieses gewisse Schulterzucken der Gewöhnung, das sagt: "So sind die Dinge." Die Ratsleute redeten von Verträgen, von Meisterlohn, von

Erfolgsgarantie. Wiglud lächelte müde. "Ich will nichts als eure Hand auf eurem eigenen Maß. Und wenn ihr das nicht geben könnt, gebt mir nichts." Einige alte Frauen nickten. Einige junge Männer

strahlten. Die Vorsteher der reicheren Zünfte wechselten Blicke, als hätte jemand eine unsichtbare Last in ihren Saal getragen.

Am nächsten Vormittag nahm Wiglud seine Flöte und ging. Er ging nicht eilig, nicht feierlich, sondern als ginge jemand seiner Gewohnheit nach. Doch während er durch die Gassen schritt und

spielte, geschah, was man ein Wunder nennen würde, wenn man das Wort nicht schon so oft missbraucht hätte: In Wirklichkeit war es die Kunst, machtvolle Elementale zu projizieren, die die Sinne

der Ratten mit Bildern, Gerüchen und Antrieben füllten, denen sie sich nicht widerstehen konnten. Für die Tiere wurde aus den winkligen Gassen ein lichter Gang, der nach warmem Korn roch, nach

Fischschuppe und süßer Schwere reifer Abfälle, nach allem, was Ratten zu einem Fest versammelt. Ihre kleinen Herzen klopften in einem Rhythmus, den die Flöte setzte, und der Rhythmus sagte:

"Folgt mir, ihr seid sicher." Von Dachstöcken, Kellern und Spalten strömten sie zusammen. Die Leute sahen, wie ein nagendes Grauen sich sammelte wie Wasser, das sich an einer Schleuse

staut.

Wiglud führte sie an der Kirche vorbei, am Marktkreuz vorbei, durch das Osttor, hinaus auf die Wiesen. Das Gras stand hoch, und die Ratten zitterten vor Lust und Furcht, denn da draußen war alles

neu. Er ging weiter, über einen Bach, durch ein kleines Wäldchen, dann den Hang hinauf. Nach einem weiten Marsch, als die Stadt hinter ihnen lag und die Wiesen in den Wald übergingen, hielt er

an, spielte noch einmal, aber jetzt veränderte sich der Klang. Der Duft des Korns verflog, die Bilder lösten sich, die Antriebe fielen ab wie nasse Fetzen. Die Elementale vergingen sanft. Die

Ratten standen einen Augenblick still, wie in einem Erwachen, und liefen dann in die Tiefe des Waldes, dorthin, wo Füchse und Eulen das Recht hatten, das ihre zu tun.

Wiglud kehrte nach Hameln zurück. Die Erleichterung war groß, lautes Lachen, Erzählungen, die später noch lauter wurden. Man klopfte ihm auf die Schultern, als sei alles mit einem Fest erledigt.

Doch als er von seinem Preis sprach - der nicht aus Münzen, sondern aus Verhaltensänderungen bestand -, da wurde die Erleichterung dünn. "Natürlich", sagte einer, "man soll fair sein."

"Selbstverständlich", sagte eine, "Kinder schlägt man nicht." "Gewiss", sagten die Händler, "die Gewichte sind richtig." Und jeder dachte an den anderen, der gemeint war. Der Nachbar, der hatte

doch den verdorbenen Sack verkauft. Der dort hatte doch sein Vieh gepeitscht. Der da lebte doch vom Zins, der den Atem abschnürt. Und wer am lautesten bejahte, schaute in die Menge, nicht in den

Spiegel.

Die Ratsleute versuchten, die Sache auf Münzen zu reduzieren. "Man muss einen Mann bezahlen, der eine solche Tat vollbringt", sagten sie und boten ihm einen Lohn, der groß schien und leer war.

Wiglud lehnte ab. "Ich nehme nichts, wofür ihr eure Hände nicht in Ordnung bringt." Das schien eine Beleidigung, weil es wahr war. Man begann sich zu rechtfertigen. "Wir haben schon viel getan."

- "Wir sind keine Heiligen." - "Der Nachbar hat mehr profitiert als ich." - "Meine Kinder sind nie gebissen worden." - "Das Korn war doch versichert, auf gewisse Weise." Aus Rechtfertigungen

werden in Städten Sitten; aus Sitten werden bald Geschichten.

Die engsten Freunde Wigluds - junge Frauen, Gesellen, ein paar Knechte, zwei Witwer, einige Mädchen, die das Land lesen konnten wie andere ein Buch - trafen sich abends im Halbdunkel. Sie waren

nicht verschwörerisch, sie waren entschlossen. "Dieser Ort ist unbelehrbar, aber nicht böse", sagte eine. "Vielleicht muss man gehen, um ihm ein Bild zu lassen." Sie beschlossen, Hameln zu

verlassen und in der Nähe, unter der Obhut eines nicht allzu mächtigen, aber neugierigen Adligen, ein Stück Land zu roden und zu bestellen. Ein paar von ihnen hatten gehört, dass es jenseits

eines Moors eine Anhöhe gab, auf der es eine gute Quelle gab, und dass man dort ein Dorf errichten könnte, wenn man zusammenhält. Über die nächsten Tage verabschiedeten sie sich in Stille. Manche

hinterließen Zettel, auf denen nichts stand als ein Name und ein Gruß.

Am Morgen ihres Aufbruchs - es war ein Tag, an dem der Nebel flach über der Weser lag, als hielte die Welt den Atem an - gingen sie zu hundertdreißig, vornehmlich junge Leute, aus der Stadt. Sie

trugen wenig: Werkzeuge, Brote, zwei Fässer, eine Kiste mit Leinen, einige Hühner, ein Kalb an einem Strick. Wiglud ging nicht voran wie ein Anführer, sondern mittendrin wie einer, der geht, weil

die Schritte der anderen ihn mittragen. Sie überquerten die Brücke, bogen ab, verschwanden im Gehölz. Manche weinten, manche sangen, manche schwiegen so tief, dass sie erst Tage später wieder

Worte fanden. Wohin sie zogen, blieb ungewiss, wie vieles, was wahr ist, ohne bezeugt zu werden. Vielleicht war das Ziel Klosterland, vielleicht ein Grenzsaum, vielleicht hob ein junger Herr die

Hand und sagte: "Wenn ihr mir den Wald lichtet und den Weg offenhaltet, will ich euch dulden." Vielleicht brauchten sie niemanden als ihre Hände und ein paar gute Tage, um den Anfang zu

machen.

Dort, wo sie sich niederließen, machten sie die Dinge, von denen Wiglud gesprochen hatte, nicht zu Regeln, sondern zu Gewohnheiten. Die Gewichte waren ehrlich, und wenn etwas Schweres fiel, hob

man es zu zweit auf. Man schlug die Ochsen nicht, sondern führte sie mit Geduld; so ging der Pflug nicht tiefer, aber gerader. Man nannte die Armen bei ihrem Namen, und wer nichts geben konnte,

gab eine Stunde. Der Zins blieb nicht ganz aus - er bleibt nie ganz aus -, aber er blieb klein, wie ein knappes Atemholen, kein Würgegriff. Man stritt, gewiss; aber wenn die Stimmen zu laut

wurden, holten sie die Flöte und ließen sich von einem Ton erinnern, wozu sie da waren. In den Nächten saßen sie an einem Feuer, das groß genug war, um die Gesichter zu sehen und klein genug, um

die Sterne nicht zu vergessen. Aus solcher Übung entsteht eine Form von Reichtum, die niemand zählen kann, ohne sie zu zerstören.

Hameln blieb zurück, als hätte man ihm ein Zahnrad entnommen. Es knirschte an ungewohnten Stellen. Die Zünfte fanden keine Lehrlinge, die Mägde keine Freundinnen, die Alten keine leichten Hände,

die ihnen das Wasser anreichten. Hochzeiten wurden seltener, Lachen auf den Gassen dünner. Wenn die Zurückgebliebenen versuchten, über die Leere zu sprechen, stießen sie auf die Wand ihrer

Rechtfertigungen. Sie konnten ihre eigene Schuld nicht wirklich eingestehen, aber sie konnten sie auch nicht ganz abstreiten. So geschieht in Städten, was immer geschehen ist: Man legt sich eine

Geschichte zurecht, damit die Nacht ruhig wird. Aus einem Mann, der keine Münzen wollte, wurde einer, dem man welche verweigert hatte; aus einer Forderung nach Gewissen wurde eine Forderung nach

Gold. Aus jungen Leuten, die gingen, weil sie frei sein wollten, wurden Kinder, die man entführt hatte. Man verlegte das Wunder vom Morgen - der Zug der Ratten in die Wälder - in die Nacht: ein

Bann, der eher raubt, als er führt. Und man ließ das Ende an einem Ort geschehen, der kein genauer Ort ist, damit niemand dort suchen kann, wo die Gründe liegen.

Die "Spirituelle Gemeinschaft im Hamelner Land" führte später ihre Entstehung auf jene Ansiedlung moralisch empörter, idealistischer Menschen zurück, die mit dem Unverständnis und der

Uneinsichtigkeit ihrer Umgebung brechen wollten. Sie lebten nicht in Abgeschiedenheit, als wären sie besser, sondern in einer Nähe, die sich selbst verpflichtet. Man hörte von ihnen wenig, weil

sie das Dröhnen nicht liebten. Man hörte genug, um zu wissen, dass man dort arbeiten konnte, ohne klein zu werden. Die Ernte gelang nicht jedes Jahr; manchmal fraßen Witterung und Zufall mehr als

Ratten. Aber die Leute blieben. Aus Kindern wurden Mütter und Meister, aus Gesellen Väter, aus einigen, die still waren, Menschen, denen man von weitem ansah, dass die Stille in ihnen Raum war,

kein Loch.

Von Wiglud erzählte man dies und das. Manche sagten, er sei weitergezogen, nach Osten, wo die Wege sich in Wälder verlieren. Andere, er sei in einem Dorf geblieben, das später nicht mehr

existierte, und habe dort gelebt wie einer, der ankommt. Wieder andere, er sei an einem kalten Morgen auf einem Feldweg gestorben, mit der Flöte auf der Brust und einem Lächeln, und die Krähen

hätten auf den Bäumen gesessen wie Noten auf einer Zeile. Es ist möglich, dass alles stimmt. Solche Leute gehören den Orten, an denen sie fehlen.

Hameln jedoch schrieb sich selbst das Märchen vom Rattenfänger, um den Schatten zu ordnen. Es erzählte von schnödem Geld, das man einem Mann schuldig geblieben sei, und von Kindern, die durch

Zauberei entführt wurden. Es war eine gute Geschichte, weil sie die Last von den Schultern der Erzähler nahm. Wie jede gute Geschichte trug sie eine Last für viele Generationen. Sie überdauerte,

veränderte sich, bekam Farben, die damals niemand kannte, und Musik, die Wigluds Flöte nicht gespielt hatte. So arbeitet Erinnerung: Sie wärmt und verbrennt, je nachdem, wie nah man sich ans

Feuer stellt. Und wenn einer fragt, was wahr ist, dann sagt die Stadt, wie alle Städte: "Genug, um weiterzuleben. Zu viel, um ruhig zu schlafen."

—

¹ Mit "gutem Menschen" ist hier die im Mittelalter bezeugte Bezeichnung boni homines gemeint, eine aus dem katharischen Umfeld bekannte Selbstbenennung wandernder, asketischer Seelsorger und

Lehrer. In dieser Erzählung bezeichnet sie eine locker organisierte, deutschsprachige Spielart solcher Gewissensleute, die ohne Amtsgewalt wirkten und vor allem durch Beispiel lehrten.

© Lebemeister.de – alle Rechte vorbehalten. Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Texte, Bilder, Grafiken, Ton- und Videodateien sowie sonstigen Inhalte unterliegen – sofern nicht anders angegeben – dem Urheberrecht der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder sonstige Nutzung dieser Inhalte außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Rechteinhaber. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch gestattet. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Soweit Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber selbst erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet und entsprechende Quellen angegeben. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernt. Rechtsgrundlagen: Richtlinie 2001/29/EG (InfoSoc-Richtlinie) Urheberrechtsgesetz (UrhG) der Bundesrepublik Deutschland Digital Single Market Directive (EU) 2019/790